Plan directeur de l’eau (PDE)

Le contenu de cette page est fréquemment bonifié, tout comme l’est celui d’un plan directeur de l’eau.

Dans cette page

Un plan directeur de l’eau (PDE), c’est…

- Un document réalisé en concertation avec les acteurs de l’eau du milieu.

- Un portrait de l’état actuel de la ressource.

- Un diagnostic qui permet de déterminer les enjeux majeurs d’un bassin versant.

- Une planification territoriale stratégique qui présente les priorités définies par les acteurs de l’eau concertés du territoire, les objectifs qu’ils souhaitent atteindre et les actions à mettre en oeuvre pour la conservation durable des ressources en eau afin de consolider les usages actuels et futurs à pérenniser.

Il est élaboré en collaboration avec les acteurs du milieu et mis en œuvre par ces derniers. Le PDE rassemble les éléments d’information nécessaires à la compréhension des problèmes d’ordre hydrique, environnemental, territorial ou social. Il s'agit d'un processus itératif, c'est à dire qu'il est mis à jour en continu.

Participer à la gestion intégrée de l'eau

Dans le cadre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, la SAMBBA est mandatée par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs à titre d’organisme responsable de la zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (ZGIEBV) BATISCAN-CHAMPLAIN.

Elle a pour mandat de coordonner l’élaboration et la mise à jour d’un plan directeur de l’eau représentatif des préoccupations et priorités du milieu ainsi que d’en promouvoir et de suivre sa mise en œuvre.

Pour ce faire, la SAMBBA rassemble les acteurs de l'eau, utilisateurs de l'eau, afin d'élaborer un PDE concerté et mis en œuvre par ceux-ci.

PROCESSUS DE CONCERTATION

Lors des activités de concertation :

- Tous les secteurs d'activités du territoire sont représentés (municipal, économique, communautaire, première nation et génération eau, soit les jeunes d’âge secondaire);

- Les personnes et organisations participent sur une base volontaire.

Ils comprennent :

Zones de concertation :

Lieux rassemblant les utilisateurs de l'eau à l'échelle locale issus de la division de la zone de gestion intégrée de l'eau Batiscan-Champlain en six (6) zones de concertation.

Table de concertation :

Lieu rassemblant les utilisateurs de l'eau actifs à l’échelle de la zone Batiscan-Champlain issus des six zones de concertation, des organisations régionales et des ministères.

Forum sur l'eau :

Lieu rassemblant annuellement tous les utilisateurs de l'eau de la zone Batiscan-Champlain.

Concernant les processus de concertation :

Ils ont été mis à jour lors de la table de concertation de mars 2025. Ils sont en attente d'approbation ministérielle. Pour plus de détails, communiquer avec la SAMBBA à l'adresse courriel: info@sambba.qc.ca.

ACTIVITÉ À VENIR

Forum sur l'eau

Détails à venir

ACTIVITÉ PASSÉ

2025

Forum sur l’eau

6 février 2025 I Invitation I Programmation

C'est le 6 février 2025 que 49 acteurs de l'eau se sont réunis à Saint-Tite pour le Forum sur l'eau, annuel, organisée par la SAMBBA.

Comme l'eau est un bien commun, tous les acteurs de l'eau de la zone Batiscan-Champlain étaient invités à contribuer à la première version du plan d'action du plan directeur de l’eau 2024-2034.

Quelques thèmes d’actions réalisées ou à venir par les personnes et organisations présentes :

🧭 1. Protection des sources d’eau potable et plans d’eau

- Plans d’action pour protéger les sources d’eau potable municipales

- Suivi de la qualité de l’eau des lacs et rivières

- Mise à jour de l’analyse de vulnérabilité

- Surveillance et mise aux normes des installations septiques individuelles

- Amélioration de la gestion des eaux pluviales

- Déplacement des infrastructures hors des zones inondables

🌿 2. Gestion des bandes riveraines

- Sensibilisation des riverains à l’entretien des bandes riveraines

- Aménagement et maintien des bandes riveraines agricoles

🚤 3. Navigation responsable

- Stations de lavage d’embarcations et signalisation

- Sensibilisation à l’utilisation responsable des lacs

❌ 4. Espèces exotiques envahissantes

- Suivi de l’évolution des plantes exotiques envahissantes

🧑🌾 5. Sensibilisation, concertation et accompagnement

- Formations pour les employés municipaux et propriétaires

- Rencontres de concertation avec associations de lacs

- Distribution de guides, trousses, outils pédagogiques

🌲 6. Mise en valeur des forêts privées et connectivité écologique

- Plans d’aménagement forestier (PAF)

- Actions pour protéger les corridors écologiques (relier les tourbières)

🧰 7. Règlementation et planification municipale

- Élaboration ou révision de règlements locaux pour inclure la protection de l'environnement

- Autodiagnostics, plans d’action et outils de suivi pour la protection de l'environnement

- Respect des règlements existants (gouttières, surfaces minéralisées)

Table de concertation

12 mars 2025 I Ordre du jour

Le 12 mars 2025, la SAMBBA a réuni 11 personnes pour réfléchir aux règles de concertation de la Table ainsi que pour coconstruire la Stratégie de mobilisation.

Les personnes présentes étaient issues des organisations suivantes : Table de concertation régionale de l'estuaire fluvial, MRC, associations de lac, MELCCFP, association forestière, organisme environnemental, municipalité.

Lors de cette rencontre, la SAMBBA a:

- Présenté le modèle de gestion intégrée de l’eau par bassin versant au Québec;

- Effectué un retour sur le premier plan d’action du plan directeur de l’eau 2024-2034 ainsi que son suivi avec la table de concertation;

- Présenté la structure de la table de concertation, selon le MELCCFP, dont le rôle des représentants de la table de concertation.

Et la table de concertation a:

- Modifiée les règles de concertation;

- Coconstruite la mise à jour de la Stratégie de mobilisation à partir des travaux du Forum sur l’eau.

Résultats:

- Mise à jour de la Stratégie de mobilisation

- Modifications de la Politique concernant les processus de concertation de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant - Zone Batiscan-Champlain - document à venir

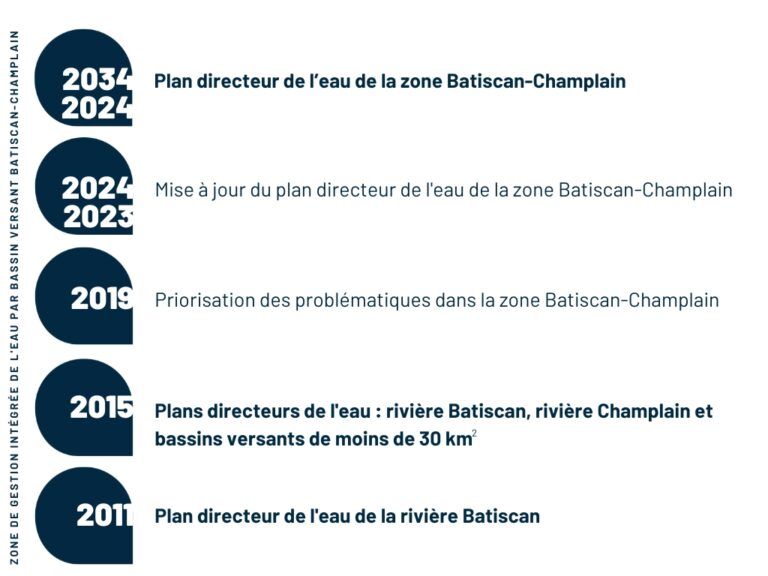

2024 - 2034 : Mise à jour du PDE de la zone de gestion intégrée de l'eau Batiscan-Champlain

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a mandaté les 40 organismes de bassin versant (OBV) du Québec afin de mettre à jour le PDE sur leur territoire de gestion intégrée en concertation avec les acteurs de l’eau. Il a été déposé le 1er mars 2024 et est en attente d'attestation gouvernementale.

La mise à jour du PDE a été possible grâce à l’implication concertée des acteurs de l’eau tout au long du processus. Ce sont 137 acteurs issus de 75 organisations différentes qui y ont participé. Ainsi, en 2023 et 2024, les acteurs de l’eau ont priorisé 6 problématiques, établi 8 orientations, fixé 27 objectifs et se sont dotés d'une vision prometteuse pour l'avenir :

Pour les 6 problématiques priorisées:

Pour la présentation du territoire et les objectifs pour collectivement protéger l’eau d’ici 2034 :

Contribuer au plan d'actions

La réalisation d'actions pour protéger l'eau est une responsabilité collective. Pour inscrire une action réalisée ou planifiée par vous ou votre organisation,

2019 : 1ère priorisation des problématiques sur le territoire

NOTE: Le PDE a été mis à jour en 2024, il est en attente d'attestation gouvernementale.

En 2019, suite à une demande du Ministère de l’Environnement (MELCC), tous les OBV du Québec ont dû procéder à une priorisation des problématiques sur leur territoire. Cinq problématiques ont été sélectionnées suite à la consultation et à la concertation des acteurs de l’eau du territoire. Cet exercice visait à cibler les actions à mettre en œuvre et, étant mené à l’échelle du Québec, de permettre de dresser un portrait de la gestion intégrée de l’eau.

Voici les cinq problématiques sélectionnées en 2019 :

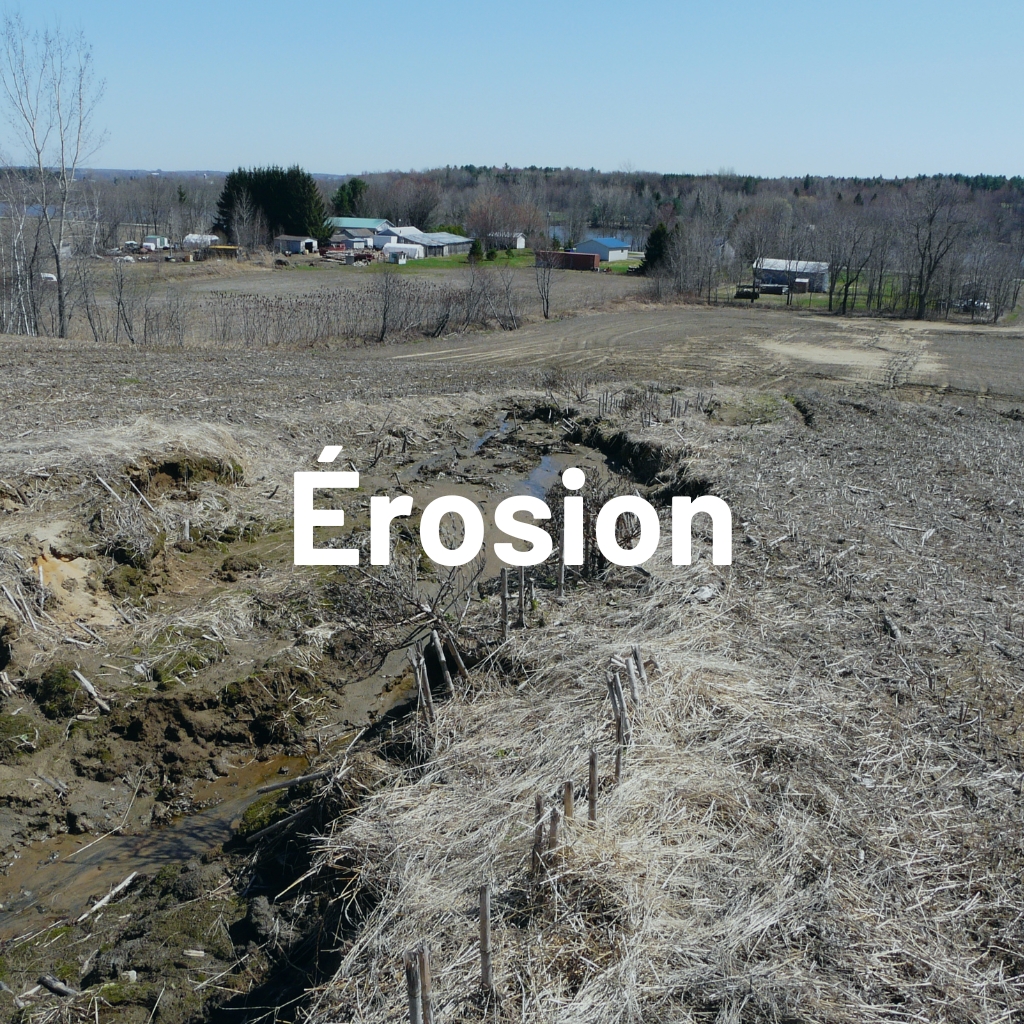

Mauvaise qualité de l'eau de surface

Ce grand thème inclus également les problématiques associées suivantes: l’eutrophisation, les cyanobactéries et l’érosion des berges. 11 des 12 cours d’eau analysés entre 2016 et 2018 avaient une qualité variant de douteuse à très mauvaise. À notre connaissance, huit lacs ont été touchés par les cyanobactéries depuis 2004. La qualité de l’eau de la majorité des plans d’eau et des cours d’eau est inconnue. Pourtant, une mauvaise qualité de l’eau induit des impacts sur les usages, la santé, les habitats, etc.

Mauvaise qualité de l'eau souterraine

Elle est due à la présence de polluants rejetés dans le milieu par les activités humaines ou de façon naturelle. La présence de bactéries, de fer et de manganèse a été confirmée à certains endroits, mais le portrait des eaux souterraines du territoire est assurément incomplet. Le risque de contamination des eaux souterraines touche principalement les propriétaires de puits privés et les réseaux d’aqueduc alimentés en eau souterraine. Les conséquences peuvent affecter les installations et la santé humaine.

Destruction et/ou dégradation des milieux humides

Dans les bassins versants du territoire, les milieux humides couvrent:

- 10,1 % rivière Batiscan (sud);

- 23,3 % cours d'eau orphelins;

- 21,2 % rivière Champlain.

Les milieux humides assurent, entre autres, la filtration des polluants et des sédiments, ils jouent le rôle de régulateurs naturels en retenant les surplus d’eau, diminuant ainsi les risques d’inondation et d’érosion des rives.

Plus de 90 % d’entre eux subissent des pressions anthropiques.

Accès à l'eau

Cette problématique inclut la limitation de l’accès au plan d'eau et cours d'eau et la mise en valeur du potentiel halieutique. L’accès à l’eau est limité sur le territoire par le petit nombre d’accès à l’eau, le manque d’information les concernant et la privatisation des berges. Les usagers actuels et potentiels ont peu d’information sur les espèces de poissons présentes, car celle-ci est incomplète et peu diffusée. Par conséquent, la pérennité des populations de poissons et le développement récréotouristique sont menacés.

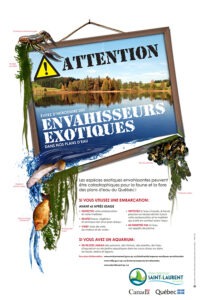

Espèces exotiques envahissantes (EEE)

Une EEE est un végétal, un animal ou un micro-organisme qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Près d’une dizaine d’EEE ont été identifiées sur le territoire dont le myriophylle à épi qui a déjà envahi deux lacs. Les conséquences de leur établissement

sont à la fois économiques (p.ex. coûts d’éradication élevés), environnementales (p.ex. perte de biodiversité) et sociétales (p.ex. perte d’usages). Il est primordial de mettre en place des actions pour freiner leur introduction et leur propagation.

MAUVAISE QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE

Ce grand thème inclus également les problématiques associées suivantes: l’eutrophisation, les cyanobactéries et l’érosion des berges. 11 des 12 cours d’eau analysés entre 2016 et 2018 avaient une qualité variant de douteuse à très mauvaise. À notre connaissance, huit lacs ont été touchés par les cyanobactéries depuis 2004. La qualité de l’eau de la majorité des plans d’eau et des cours d’eau est inconnue. Pourtant, une mauvaise qualité de l’eau induit des impacts sur les usages, la santé, les habitats, etc.

Ce grand thème inclus également les problématiques associées suivantes: l’eutrophisation, les cyanobactéries et l’érosion des berges. 11 des 12 cours d’eau analysés entre 2016 et 2018 avaient une qualité variant de douteuse à très mauvaise. À notre connaissance, huit lacs ont été touchés par les cyanobactéries depuis 2004. La qualité de l’eau de la majorité des plans d’eau et des cours d’eau est inconnue. Pourtant, une mauvaise qualité de l’eau induit des impacts sur les usages, la santé, les habitats, etc.

MAUVAISE QUALITÉ DE L’EAU SOUTERRAINE

Elle est due à la présence de polluants rejetés dans le milieu par les activités humaines ou de façon naturelle. La présence de bactéries, de fer et de manganèse a été confirmée à certains endroits, mais le portrait des eaux souterraines du territoire est assurément incomplet. Le risque de contamination des eaux souterraines touche principalement les propriétaires de puits privés et les réseaux d’aqueduc alimentés en eau souterraine. Les conséquences peuvent affecter les installations et la santé humaine.

Destruction et/ou dégradation des milieux humides

Dans les bassins versants du territoire, les milieux humides couvrent:

- 10,1 % rivière Batiscan (sud);

- 23,3 % cours d’eau orphelins;

- 21,2 % rivière Champlain.

Les milieux humides assurent, entre autres, la filtration des polluants et des sédiments, ils jouent le rôle de régulateurs naturels en retenant les surplus d’eau, diminuant ainsi les risques d’inondation et d’érosion des rives.

Plus de 90 % d’entre eux subissent des pressions anthropiques.

ACCÈS À L’EAU

Cette problématique inclut la limitation de l’accès au plan d’eau et cours d’eau et la mise en valeur du potentiel halieutique. L’accès à l’eau est limité sur le territoire par le petit nombre d’accès à l’eau, le manque d’information les concernant et la privatisation des berges. Les usagers actuels et potentiels ont peu d’information sur les espèces de poissons présentes, car celle-ci est incomplète et peu diffusée. Par conséquent, la pérennité des populations de poissons et le développement récréotouristique sont menacés.

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)

Une EEE est un végétal, un animal ou un micro-organisme qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Près d’une dizaine d’EEE ont été identifiées sur le territoire dont le myriophylle à épi qui a déjà envahi deux lacs. Les conséquences de leur établissement

Une EEE est un végétal, un animal ou un micro-organisme qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Près d’une dizaine d’EEE ont été identifiées sur le territoire dont le myriophylle à épi qui a déjà envahi deux lacs. Les conséquences de leur établissement

sont à la fois économiques (p.ex. coûts d’éradication élevés), environnementales (p.ex. perte de biodiversité) et sociétales (p.ex. perte d’usages). Il est primordial de mettre en place des actions pour freiner leur introduction et leur propagation.

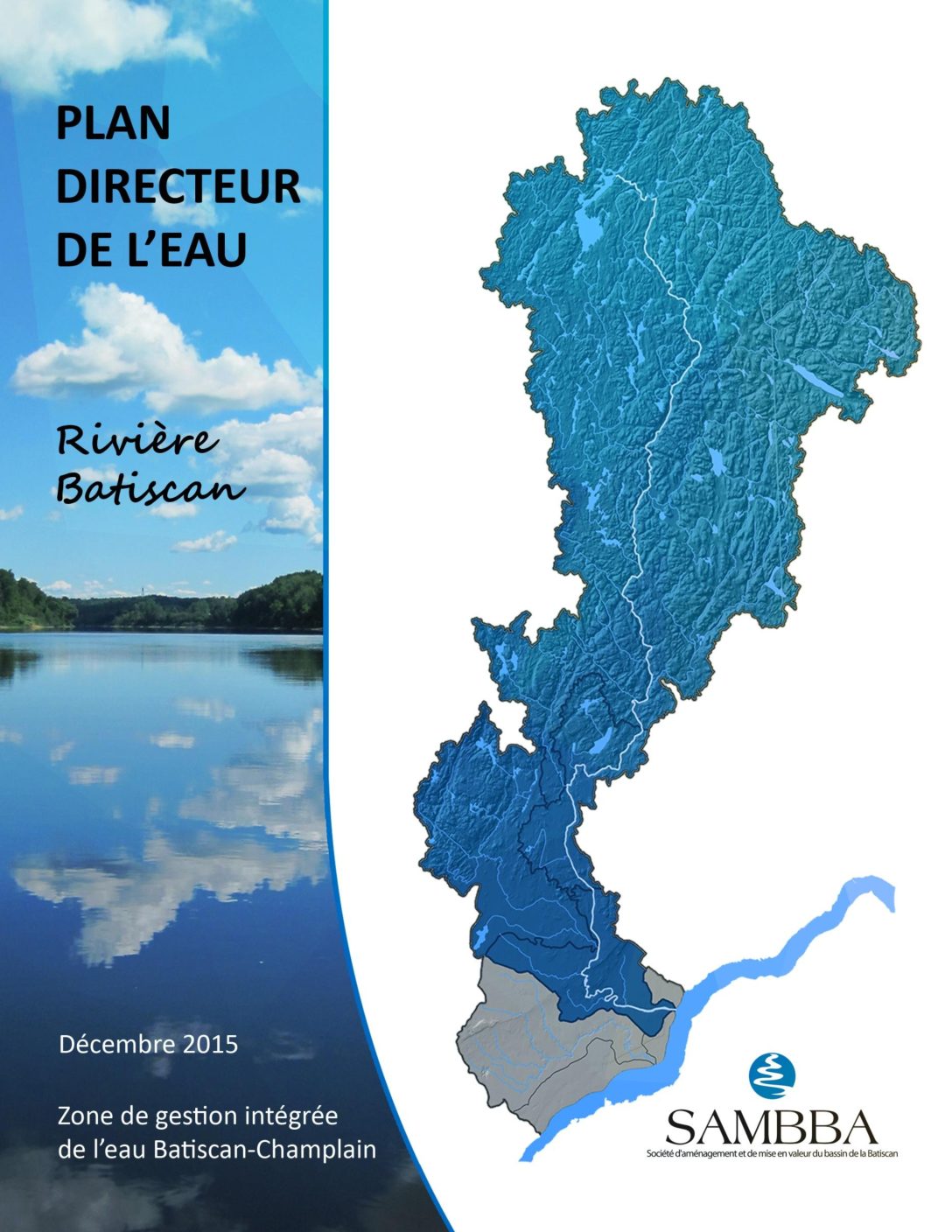

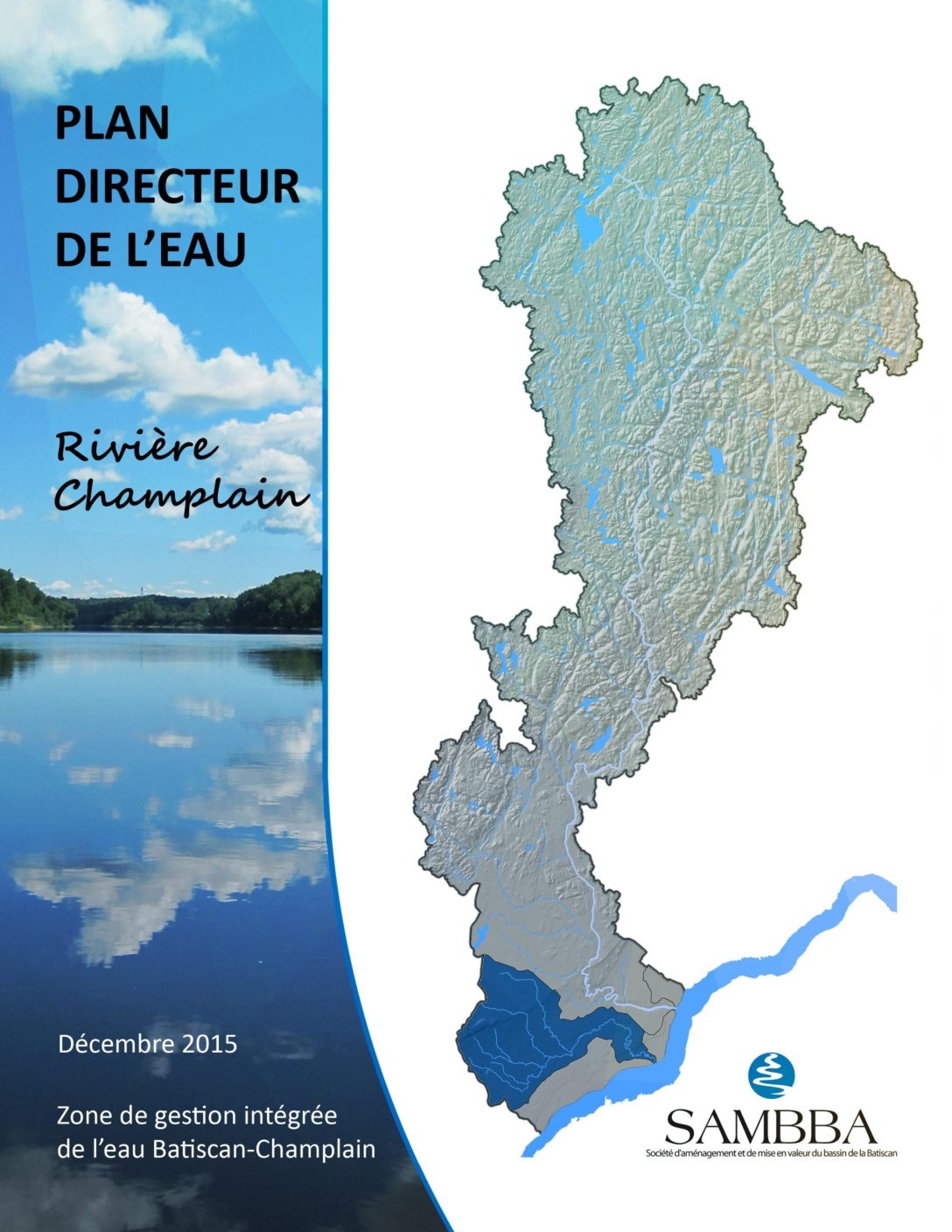

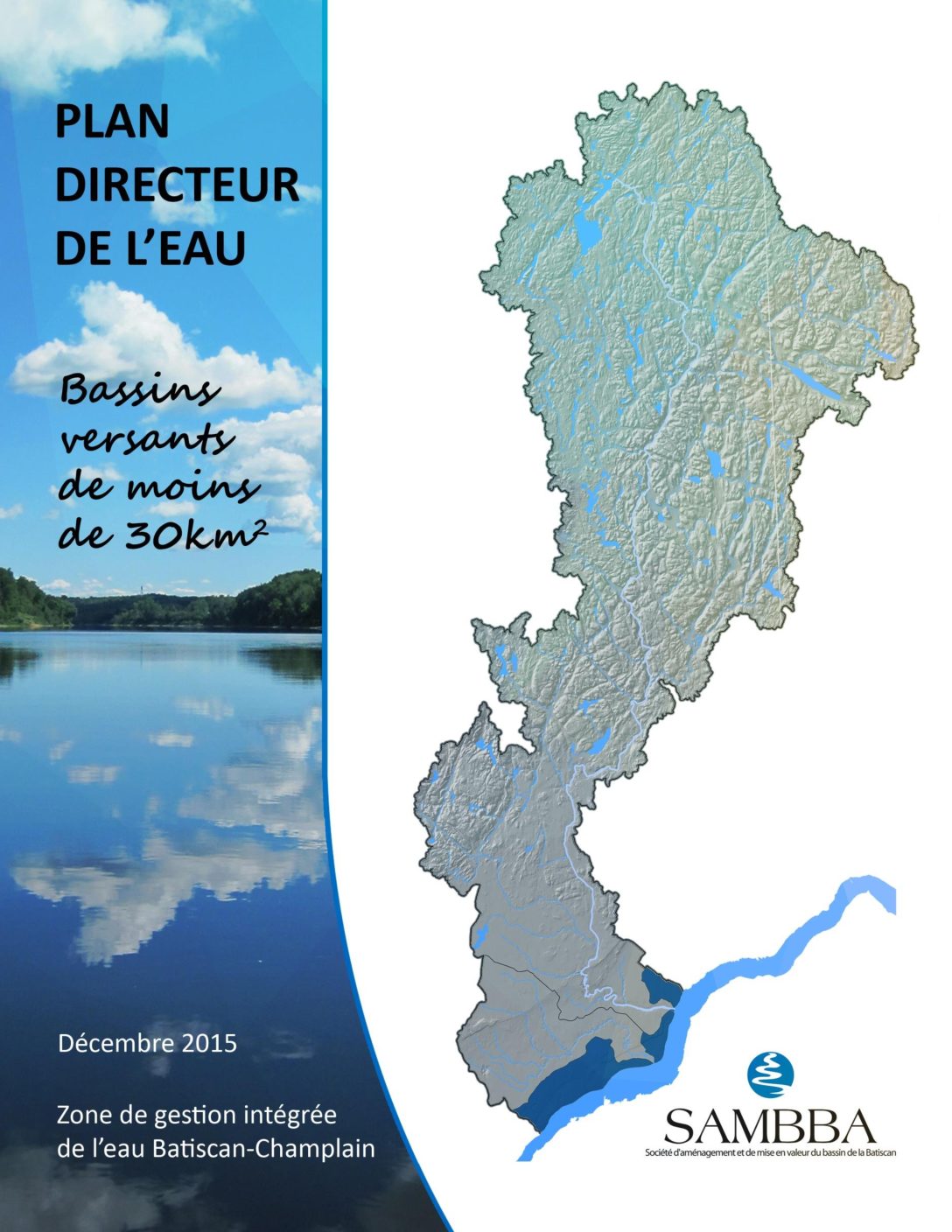

2015: Mise à jour du PDE de la zone de gestion intégrée de l'eau Batiscan-Champlain

Attestation gouvernementale reçue en 2015.

NOTE: Le Plan directeur a été mis à jour en 2024, il est en attente d'attestation gouvernementale.